| ★172 |

| 蜻蛉日記 |

Content

内容紹介

美貌と歌才に恵まれ権門の夫をもちながら、蜻蛉のようにはかない身の上を嘆く藤原道綱母の21年間の日記。鋭く人生を見つめ、夫の愛情に絶望していく...▽

冒頭・書き出し

こうして女盛りの時もむなしく過ぎ去ってしまって……。ある所に、ひどく頼りなく、夫のある身とも独り身ともいえないような状態で暮らしている女がいたので...▽名言抜粋

どうにもならぬ切なさに、せきと...

あきれたことだ、心のどかに信頼...

| 蜻蛉日記 藤原道綱母 amazon で見る |

一緒に閲覧されている本

| 更級日記 菅原孝標女 |

| ローマ風刺詩集 ユウェナーリス |

| こころ 夏目漱石 |

| 竹取物語 不詳 |

| 茶の本 岡倉天心 |

| 蟹工船 一九二八・三・一五 小林多喜二 |

| 和泉式部日記 和泉式部 |

| 今昔物語集 不詳 |

| 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 |

| 源氏物語 紫式部 |

| 万葉集 大伴家持 |

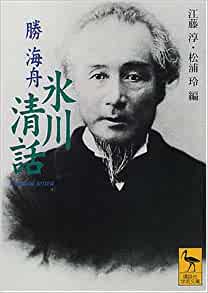

| 氷川清話 勝海舟 |