(民主主義は)様々の国制のなかでも、いち...

|  | ≒ |  | #政治 |

| ||||||

(民主主義は)様々の国制のなかでも、いち... | ||||||

| ||||||

| ||||||

「もっとも、知事は結局空騒ぎだと確信して... | ||||||

| ||||||

| ||||||

無知の無経験な者が治療薬のかわりに人を殺... | ||||||

| ||||||

| ||||||

戦争前に「五事七計」を検討すれば、勝敗は... | ||||||

| ||||||

| ||||||

共和国または王国の安寧秩序は、その生命の... | ||||||

| ||||||

| ||||||

人間は富と権力に対する欲に憑りつかれてい... | ||||||

| ||||||

| ||||||

しかし、国民の先頭に立つべき洋学者が、や... | ||||||

| ||||||

| ||||||

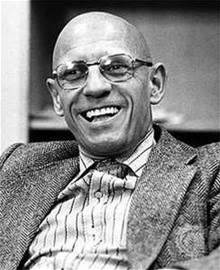

重要なのは、処罰技術が身体刑の祭式で身体... | ||||||

| ||||||

| ||||||

王国であれ、また共和国であれ、一つの共同... | ||||||

| ||||||

| ||||||

保護と指図は表裏一体であるべきだ。国で例... | ||||||

| ||||||