陸海軍の間では、「相互の中枢における長年...

|  | ≒ |  | #組織 |

| ||||||

陸海軍の間では、「相互の中枢における長年... | ||||||

| ||||||

| ||||||

社会はわれわれの必要から生じ、政府はわれ... | ||||||

| ||||||

| ||||||

一言で言えば、退屈の反対は快楽ではなく、... | ||||||

| ||||||

| ||||||

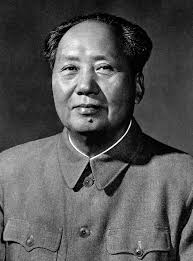

政治とは、流血を伴わぬ戦争である。一方、... | ||||||

| ||||||

| ||||||

神経症的な愛を生む基本的条件は、「恋人た... | ||||||

| ||||||

| ||||||

猫は、貴族のようなもので、(何もせずとも... | ||||||

| ||||||

| ||||||

平衡感覚とは、 互いに矛盾する両極にある... | ||||||

| ||||||

| ||||||

他者に害を与えたら責任を問われる。これは... | ||||||

| ||||||

| ||||||

日本企業の歴史的な強みと個性は、組織の全... | ||||||

| ||||||

| ||||||

いままでは顧客の調査を重ねれば、「顧客の... | ||||||

| ||||||